劳动者原因未签订书面劳动合同,用人单位能否免责——兼谈对《劳动争议司法解释二》第7条“故意”的理解

2025-09-16

操铭 中联律师事务所

一、当劳动者拒绝签订劳动合同:二倍工资风险与用人单位的终止权

《劳动合同法》规定“用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。”从文义看,只要有“未签书面劳动合同”的客观状态即可触发支付二倍工资的责任后果,并不问导致这一状态的原因。但现实中不乏有因劳动者原因未能签订书面合同的情况,也给少数人提供了恶意利用二倍工资规则牟取不正当利益的空间。《劳动合同法实施条例》对此提出补丁“自用工之日起一个月内,经用人单位书面通知后,劳动者不与用人单位订立书面劳动合同的,用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系”且用人单位无需支付经济补偿。

据此,对于用人单位而言,如果在用工之日起一个月内无法与劳动者顺利签订书面劳动合同,用人单位应当机立断解除劳动关系,如继续用工则面临支付二倍工资的风险。部分地区的劳动案件审判指引也按此口径,如《深圳市中级人民法院关于印发<深圳市中级人民法院关于审理劳动争议案件的裁判指引>的通知》。

二、地方司法实践对《劳动合同法》第八十二条的法益衡量解释

但与拒签劳动合同的员工解除劳动关系意味着招聘成本的浪费,且劳动者采用隐蔽方式规避签约情形下也不能苛求用人单位及时作出反应。部分地方司法实践通过目的解释(法益平衡),将《劳动合同法》第八十二条规定中“未签订书面劳动合同”限缩解释为“因用人单位原因导致未签订”,确保保护劳动者的立法目的不被滥用。如《山东省高级人民法院审监三庭关于审理劳动争议案件若干问题的解答》第十三条就认为《劳动合同法》第八十二条“应当理解为因用人单位的原因未与劳动者订立书面劳动合同的,应承担向劳动者支付二倍工资的法律责任。”持有类似观点的规定如《湖南省高级人民法院关于审理劳动争议案件若干问题的指导意见》《湖南省劳动人事争议仲裁办案若干标准》等。

正是由于对法律规定的不同理解,对于劳动者主动放弃或拒绝签订书面劳动合同,用人单位应否支付二倍工资,司法实践中裁判倾向也并不统一。

三、对《劳动争议司法解释二》第7条“故意”的理解

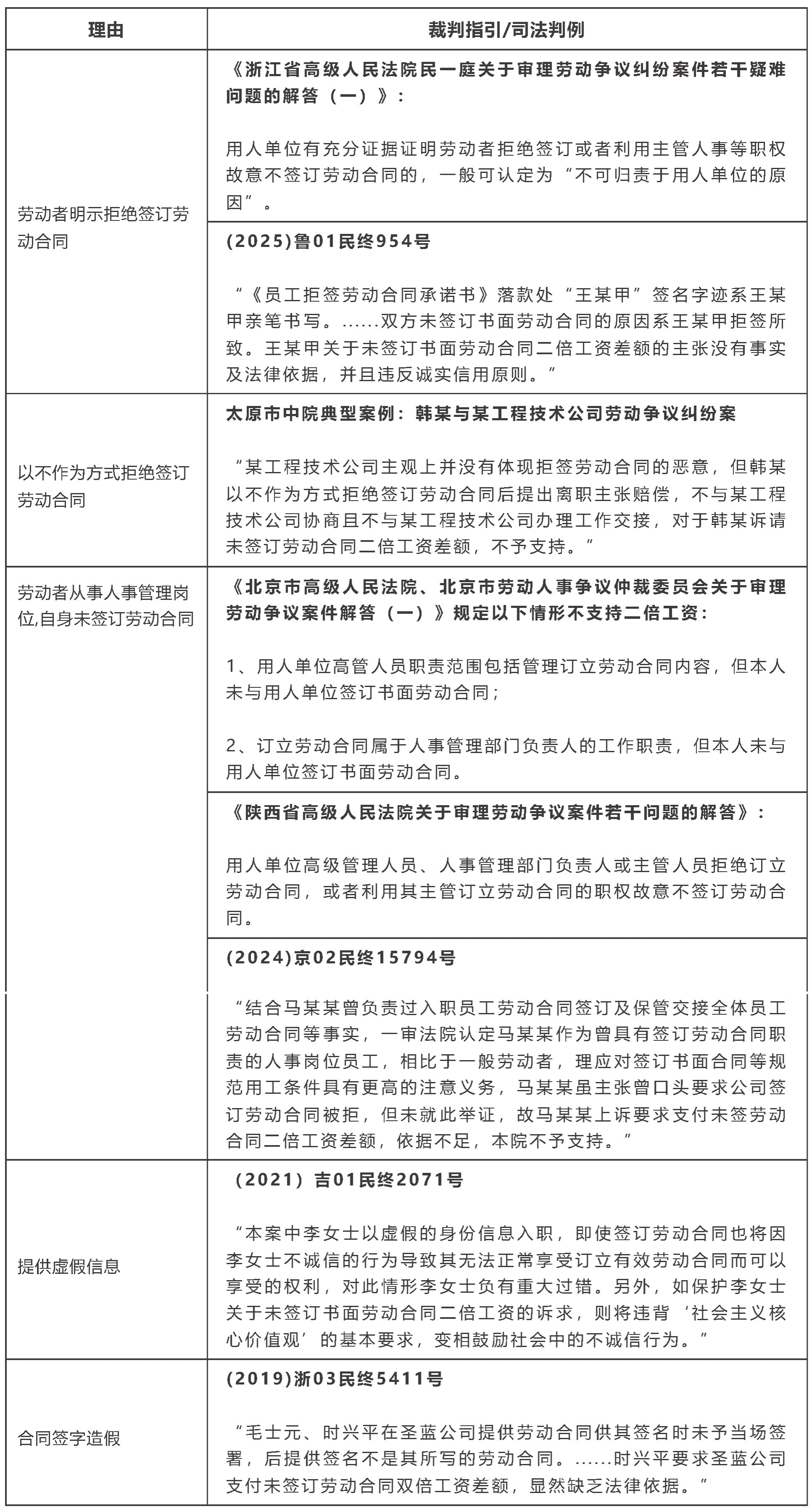

1、“故意”的典型具体情形

近期正式施行的《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》(“《劳动争议司法解释二》”)第七条规定明确劳动者存在“故意或重大过失”未签订书面劳动合同时企业免责情形,有望让类似争议的裁判方向趋于一致。但《劳动争议司法解释二》并未细化“故意”的具体情形。在此前各地法院的裁判指引和司法判例中,可以总结出几类典型的劳动者故意不签署劳动合同的类型。

(1)劳动者从事人事管理岗位,未能签订劳动合同是否属于劳动者“故意”?

一般认为从事人事管理岗位的劳动者应当具有更多的劳动法律知识和合规意识,对于签订劳动合同也应有更高的注意义务,但人事管理岗位的劳动者未签订劳动合同,并不必然认为其存在“故意”而使用人单位免责。从司法实践看,还需进一步考察:劳动者岗位职能是否包括劳动合同订立及管理、劳动者对签订劳动合同是否有决定权(是否需要上级审批)、是否曾主动向用人单位要求签订合同等。

(2025)甘0105民初246号

本院认为杨某取得主任岗位及人事管理工作系某某酒店赋予,但是与杨某签订合同依然应当是某某酒店的义务,杨某不能授权自己与自己签订劳动合同。

(2023)粤01民终28168号

首先,根据双方的微信聊天记录等证据,虽然黄某的工作职责包括协助招聘、制定绩效等部分人事工作,但黄某的岗位为客服主管,卓达公司未充分举证证明黄某的工作职责包括与员工签订劳动合同。其次,黄某曾在工作周报中提醒卓达公司未与员工签订劳动合同存在风险......。再次,卓达公司的法定代表人李霞......自认未签订劳动合同的原因在其本人,亦证明与员工签订劳动合同属于李霞的职责;此外,黄某与李霞的其他微信聊天记录亦反映李霞对于员工的入职转正、离职等具有最终决定权。因此,卓达公司主张黄某利用自身人事管理职责便利故意不签订书面劳动合同,理据不足,一审法院不予采信。

劳动合同由劳资双方平等协商订立,劳动者认为用人单位提供的合同文本存在问题的,有权拒绝签约。可能是合同条款缺失重要内容,也可能现有条款存在违反法律法规的约定,劳动者拒绝签约的原因不同,亦会影响用人单位是否需要支付二倍工资的认定。

(2021)苏06民终760号

S公司提供的书面合同缺少劳动合同必备条款,双方应当进一步协商确定、由S公司改正,如造成L损失的,按照《劳动合同法》第八十一条的规定,由S公司承担赔偿责任,而非由S公司支付未签订劳动合同的二倍工资。

(2024)苏08民终737号

法院认为,从某某鞋店提交的聊天记录看,某某鞋店要求与王某签订的是劳务合同且不为王某缴纳社保,基于此王某拒绝签订并无不当。

(2020)湘01民终13089号

谢小青认为劳动合同中的竞业限制款存在未约定竞业限制补偿金等问题,所以拒签。......谢小青拒签此劳动合同合理合法,故双方未签劳动合同的过错不在谢小青,而在神州公司。

2、对“故意”内涵的理解

对于《劳动争议司法解释二》第7条规定的“故意或重大过失”,多数解读(包括地方法院的解读意见)常见替换为另一种表述“因不可归责于用人单位的原因”,即用人单位对“未签书面劳动合同”的结果并无过错。笔者理解,一方面用人单位系《劳动合同法》规定的签订劳动合同的责任主体,《劳动争议司法解释二》第7条规定并未免除其主动要求签约、履行诚实磋商并积极促成签订书面劳动合同的义务。如发生劳动争议,用人单位可能仍需举证证明其已经主动要求与劳动者签订劳动合同,并提供了签约条件和便利,如已向劳动者发送合同文本、由专人解释合同内容、告知签约流程或提供电子签约的系统等;另一方面劳动者“故意”的意思和行为应当达到使签约存在现实障碍的程度,才能认为用人单位对于未签订书面劳动合同的结果并无责任。

而对于劳动者主动提出的不签书面劳动合同的要求,如用人单位直接放弃签约,既未表示反对也并未积极促成合同签署的,可能认为用人单位在行为上并未履行《劳动合同法》规定的“按照诚实信用原则与劳动者积极磋商、主动签约”的法定义务,较难认为用人单位对“未签订书面劳动合同”的结果毫无过错。并且在雇佣双方地位不对等的情况下,也难以证实劳动者“自愿不签劳动合同”的意思表示的真实性。此时对于用人单位而言,仍存在支付未签书面劳动合同二倍工资的风险。

四、企业合规建议

第一,积极履行磋商义务。在开始用工后一个月窗口期内,即使劳动者未主动提出签订劳动合同,用人单位都应当主动与劳动者进行签约磋商,提供合同文本和签约条件,积极敦促劳动者尽快签署交回合同文本。如发现劳动者逃避签约且无协商可能,应当机立断按程序解除劳动关系,消除劳动争议隐患。

第二,加强劳动合同管理。建议由人事部门专人对接跟进签订合同,尽量要求劳动者现场签字(必要时在有监控设备的室内签字),如采用邮寄方式异地签字,事后也要求本人再次当面确认,避免签字造假。

第三,提高证据留存意识。用人单位对于劳动者故意不签约具有举证义务,例如(2022)京01民终178号案件中法院认为,用人单位作为劳动合同的提供方和未签订劳动合同的责任承担方,亦应当对因劳动者过错而未签订劳动合同的事实承担举证责任。包括但不限于用人单位主动要求签约、积极磋商的沟通记录,以及劳动者拒绝签约的沟通记录、劳动者故意阻碍签约的事实等。

本文转载自[中联律师]公众号(https://mp.weixin.qq.com/s/PBaeN483ff8UKTR4idm41Q)

- 微信扫描二维码关注